1. Introduzione

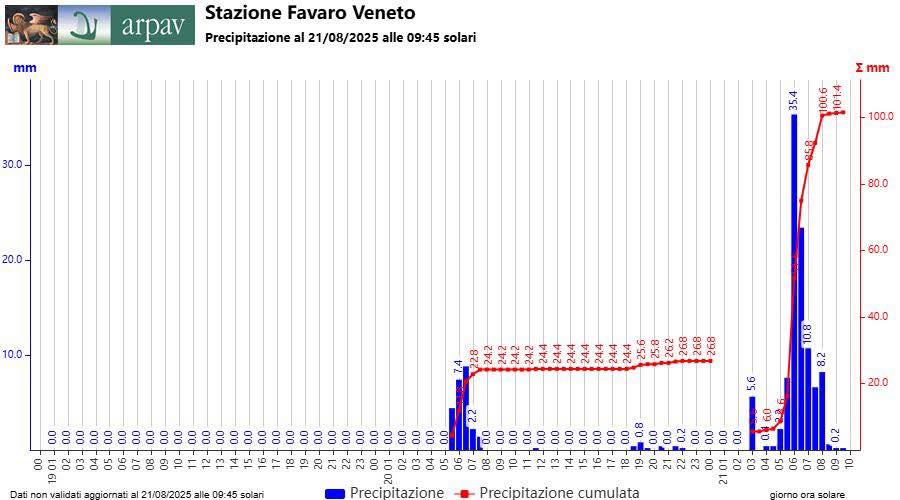

Nelle prime ore del mattino del 21 Agosto 2025 (tra le 4:00 e le 8:00), un intenso evento meteorologico ha colpito l’entroterra veneziano, interessando in modo severo il Comune di Venezia (Mestre) e le sue municipalità di terraferma (Carpenedo, Bissuola, Favaro Veneto, Marghera), oltre ai comuni limitrofi come Spinea, Mirano, Mira e Santa Maria di Sala. Le precipitazioni, quantificate in circa 100 mm in 4 ore, hanno causato estesi allagamenti, paralizzando la viabilità e provocando danni a proprietà private e attività produttive.

Questa memoria intende analizzare i dati preliminari emersi, mettendoli a confronto con lo storico degli eventi e degli investimenti, al fine di evidenziare una serie di incongruenze.

2. Analisi comparata dei dati

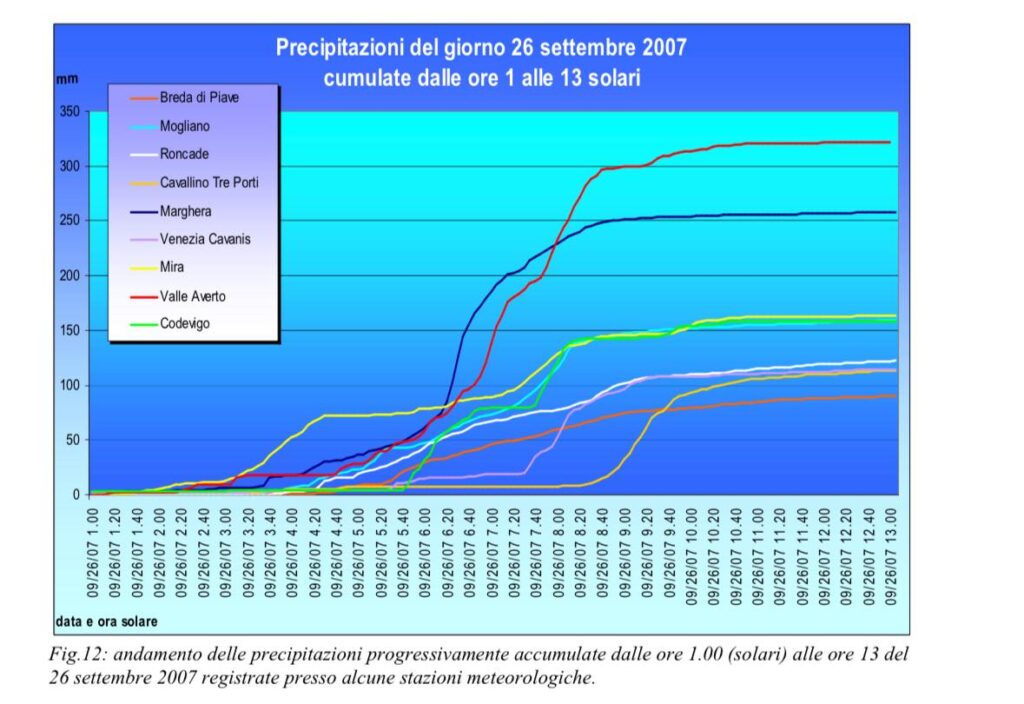

Per comprendere la reale portata dell’evento e le sue implicazioni, è essenziale confrontare i dati attuali con quelli relativi all’alluvione del 26 Settembre 2007, considerato l’evento di riferimento per la pianificazione idraulica del territorio.

Confronto fra gli eventi di precipitazione del 26 Settembre 2007 e del 21 Agosto 2025

| Parametro | Evento 26 Settembre 2007 | Evento 21 Agosto 2025 | Note |

| Intensità Precipitazione | 250 mm in 4 ore | 100 mm in 4 ore | L’evento del 2025 è stato meno intenso |

| Danni Economici | € 15 milioni (indennizzati) + € 60/75 milioni (stimati per mancata produzione) | € 80 milioni (stima preliminare) | La stima dei danni del 2025 è comparabile al costo totale potenziale del 2007 |

| Investimenti in Opere | Pre-evento | € 100 milioni (spesi dal 2007 ad oggi) | Le opere realizzate avrebbero dovuto mitigare il rischio |

3. L’incongruenza evidente: dove risiede il problema?

L’analisi comparata dei dati fa emergere un paradosso che non può essere ignorato e che può essere sintetizzato nella seguente domanda:

come è possibile che un evento meteorologico meno intenso di quello del 2007 abbia generato un impatto economico comparabile, nonostante siano stati investiti 100 milioni di euro in opere di messa in sicurezza idraulica?

Questa domanda solleva una serie di questioni critiche:

- efficacia delle opere realizzate: i 100 milioni di euro spesi dal 2007, come ricordato dall’Ing. Mariano Carraro (già Commissario per l’emergenza idraulica e attuale Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia), hanno prodotto i risultati attesi? Le opere sono state progettate e realizzate per essere efficaci contro eventi di questa natura, o la loro funzionalità è inferiore alle aspettative?

- Validità del principio di prevenzione: Fonti autorevoli (enti di governo del territorio negli Stati Uniti e in Olanda) indicano che, in media, 1 euro investito in prevenzione ex-ante genera un risparmio di 4 euro in costi evitati ex-post. Applicando questo rapporto, un investimento di 100 milioni di euro avrebbe dovuto generare una capacità di “assorbimento” dei danni per 400 milioni di euro. I dati odierni sembrano smentire completamente questo principio nel nostro contesto, suggerendo che qualcosa nel calcolo o nell’efficacia degli interventi non torni.

- Vulnerabilità del territorio: è possibile che, nonostante le opere, la vulnerabilità complessiva del territorio sia aumentata? Fattori come l’ulteriore impermeabilizzazione del suolo, l’incremento del valore degli immobili e dei beni esposti al rischio, e una manutenzione non ottimale della rete idraulica minore potrebbero aver annullato i benefici delle nuove infrastrutture.

- Metodologia di stima: le metodologie di stima dei danni sono cambiate tra il 2007 e il 2025? È possibile che la stima attuale di 80 milioni di euro sia più onnicomprensiva e accurata, mentre quella del 2007 fosse sottostimata? Anche in questo caso, però, l’impatto resta sproporzionato rispetto all’intensità dell’evento.

4. Conclusioni preliminari e prospettive future

I dati preliminari sull’allagamento del 21 Agosto 2025 non rappresentano solo la cronaca di un disastro, ma costituiscono un campanello d’allarme strategico. L’apparente contraddizione tra l’intensità dell’evento, gli investimenti effettuati e i danni risultanti impone una revisione urgente e trasparente delle politiche di difesa del suolo e di gestione idraulica.

È necessario avviare un’analisi tecnica dettagliata, per valutare l’effettiva performance delle opere realizzate e comprendere se il paradigma finora seguito sia ancora adeguato ad affrontare le sfide imposte dal surriscaldamento globale.

Questa memoria vuole essere un primo contributo per stimolare un dibattito serio e basato sui dati, propedeutico a un’analisi scientifica più vasta che indaghi nuovi modelli di resilienza urbana, dove le grandi opere siano integrate da interventi diffusi e da una cultura della prevenzione che coinvolga attivamente l’intera comunità.