Un’analisi basata su un caso studio reale che impone un cambio di paradigma nella gestione dei corsi d’acqua di risorgiva.

Ing. Alessandro Pattaro, Ingegnere Civile Idraulico e per l’Ambiente e il Territorio

Abstract

L’ingegneria idraulica tradizionale ha storicamente considerato trascurabile l’impatto della vegetazione acquatica sulla scabrezza dei corsi d’acqua. Tuttavia, dati recenti provenienti da piccoli fiumi di risorgiva della pianura veneta dimostrano il contrario. Questo articolo presenta un’analisi critica, partendo da un caso studio emblematico sul fiume Melma, dove la rimozione di macrofite acquatiche ha causato un abbassamento del livello idraulico di 40 cm a parità di portata. Si sostiene che la proliferazione di queste piante, alimentata dall’inquinamento da nutrienti, agisca come un “freno idraulico” dinamico e stagionale, rendendo inadeguati i modelli idrodinamici e aumentando il pericolo di esondazione. Si propone un nuovo paradigma di gestione integrata che, riconoscendo la complessità del sistema fiume-territorio-inquinamento, superi la dicotomia tra incuria manutentiva e progettazione statica.

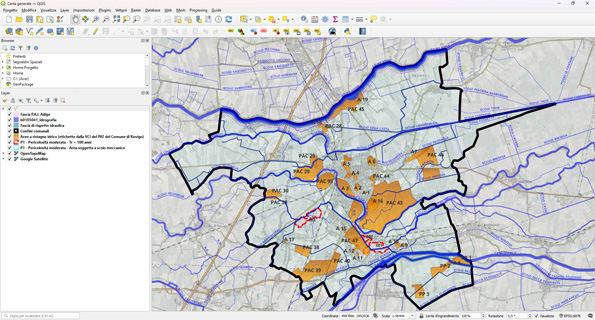

Figura 1 – Il tratto del fiume Melma interessato dalla proliferazione delle piante acquatiche

Un paradigma da rivedere

Nel dibattito pubblico sulla sicurezza idraulica, si scontrano due narrazioni apparentemente inconciliabili. Da un lato, i cittadini e talvolta gli amministratori locali, che attribuiscono il pericolo di esondazione a una presunta “incuria”: alvei non dragati da decenni e una vegetazione lasciata crescere senza controllo. Dall’altro, il mondo tecnico e ingegneristico, che spesso liquida queste preoccupazioni, forte di un assunto consolidato: l’influenza della vegetazione sul coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler è, nella maggior parte dei casi, modesta. Gli alberi e gli arbusti sulle sponde possono avere un ruolo, ma le piante acquatiche all’interno dell’alveo bagnato sono raramente considerate un fattore primario nei calcoli di pericolo.

Come ingegnere idraulico con 25 anni di esperienza, ho a lungo condiviso questa sicumera. Eppure, l’evidenza empirica ci costringe a mettere in discussione le nostre certezze. Proprio nei piccoli fiumi di risorgiva, caratterizzati da portate ordinarie relativamente costanti e basse pendenze, stiamo osservando un fenomeno che agisce come una variabile nascosta nei nostri modelli: la proliferazione esplosiva di macrofite acquatiche. Questo articolo sostiene che tale fenomeno non è un dettaglio secondario, ma un fattore concomitante che può alterare radicalmente il regime idraulico e la pericolosità di un fiume.

Il caso studio: l’evidenza del fiume Melma

Il fiume Melma, un corso d’acqua di risorgiva nel Comune di Silea (TV), offre un’osservazione sul campo di interessante valore scientifico. A luglio, per una portata di base stimata in circa 5 m³/s (tipica del regime ordinario), il livello idrometrico del fiume si attestava a 1,80 m. In seguito a un intervento di sfalcio e rimozione della biomassa vegetale, a parità di portata, il livello è sceso a 1,40 m.

La riduzione di 40 centimetri non è un’inezia. È la prova empirica che la massa vegetale agiva come una diga diffusa, un freno che:

- occupava fisicamente una porzione significativa della sezione idraulica, riducendo l’area disponibile al deflusso;

- aumentava la scabrezza dell’alveo, dissipando energia e costringendo l’acqua a “rigurgitare” verso monte per superare l’ostacolo.

Questo dato smonta l’assunto iniziale. Per le portate ordinarie e di morbida, la vegetazione diventa uno dei parametri idraulici dominanti. Di conseguenza, ponti, paratoie e opere di derivazione, progettati decenni fa su un’ipotesi di “alveo pulito”, si trovano oggi a operare in condizioni di esercizio totalmente diverse e per le quali sono strutturalmente e funzionalmente inadeguati.

Figura 2 – Livello idrometrico del fiume Melma registrato a monte del ponte di via Roma il 25 Luglio 2025 a seguito del taglio delle piante acquatiche nel tratto dal ponte di via Roma alla proprietà ex Chiari e Forti

Figura 3 – La riduzione del livello idrometrico sul fiume Melma prima e dopo il taglio delle piante acquatiche in data 25 Luglio 2025

Analisi del sistema complesso: il paradosso ecologico e idraulico

L’aumento del livello idrometrico è solo il sintomo finale di un processo più complesso e interconnesso.

La causa a monte: l’inquinamento da nutrienti

La straordinaria crescita di queste piante non è un evento “naturale”, ma la diretta conseguenza di un’elevata concentrazione di nutrienti (nitrati e fosfati) nelle acque. Queste sostanze provengono da fonti diffuse, come i fertilizzanti e le deiezioni zootecniche del settore agricolo, e da fonti puntuali, come gli scarichi di impianti di depurazione civile che, pur rispettando i limiti di legge, contribuiscono al carico totale. Il fiume diventa, in sostanza, un campo coltivato idroponico.

Il paradosso della fitodepurazione

Qui emerge la complessità. Le stesse piante, che creano il pericolo idraulico, svolgono un fondamentale servizio ecosistemico di fitodepurazione: assorbono i nutrienti in eccesso, limitandone la propagazione a valle e contrastando l’eutrofizzazione. Sono quindi, contemporaneamente, sintomo dell’inquinamento e sua parziale cura.

Il contesto globale: un rischio amplificato

Questo delicato equilibrio è reso ancora più critico da due fattori esterni:

- surriscaldamento globale: la maggiore frequenza di eventi meteorici intensi e brevi si traduce in onde di piena più “rapide” che si abbattono su corsi d’acqua, la cui capacità di risposta è già compromessa dal “freno” vegetale;

- urbanizzazione: l’impermeabilizzazione del suolo aumenta e accelera il deflusso delle acque piovane, ingrossando i fiumi più velocemente.

Una nuova alleanza per il fiume attraverso il Contratto di Fiume

L’analisi del fiume Melma e dei suoi “freni invisibili” ci lascia con una certezza: un problema così complesso e interconnesso non può essere risolto con strumenti semplici e settoriali. Alzare un argine, adeguare un ponte o programmare uno sfalcio sono azioni necessarie, ma insufficienti se non inserite in una visione d’insieme. La sicumera dell’ingegneria, che riduce il fiume a un modello matematico, e la frustrazione del cittadino, che lo riduce a un problema di manutenzione, sono due facce della stessa medaglia: un approccio frammentato che ha perso di vista l’unità e la vitalità del sistema fluviale.

Come superare questa impasse? La risposta non risiede in un nuovo calcolo o in un decreto, ma in un nuovo modello di governance. È qui che entra in gioco, con un ruolo cruciale e non più differibile, il Contratto di Fiume.

Il Contratto di Fiume, di cui mi onoro di essere un pioniere in Italia, al punto da averne registrato il marchio denominativo, non è un semplice tavolo di concertazione. È un processo avanzato di democrazia partecipativa e di pianificazione strategica che trasforma radicalmente il modo in cui ci rapportiamo al nostro territorio. È il luogo istituzionale e al contempo informale dove la complessità può essere finalmente “magnificata”, ovvero osservata, compresa e gestita in tutte le sue sfaccettature.

All’interno di un processo di Contratto di Fiume:

- l’ingegnere porta i suoi modelli, non come verità assolute, ma come scenari da discutere per costruire una consapevolezza condivisa del rischio;

- l’agricoltore non è solo l’accusato per l’inquinamento diffuso, ma diventa un attore protagonista nella ricerca di pratiche più sostenibili che giovino sia alla sua attività, sia alla salute del fiume;

- l’amministratore pubblico trova il consenso necessario per allocare risorse, prendere decisioni difficili e programmare interventi a lungo termine;

- il cittadino cessa di essere uno spettatore passivo o un critico sterile, per diventare un custode attivo e informato del proprio territorio.

Ma l’aspetto più rivoluzionario del Contratto di Fiume è la sua ambizione di dare rappresentanza ai portatori di interesse senza voce: le piante acquatiche, la fauna ittica, gli ecosistemi ripariali e il fiume stesso, che smette di essere un “oggetto” da gestire e viene finalmente riconosciuto per quello che è: un organismo vivente, un’entità dinamica che meriterebbe il riconoscimento di una propria personalità giuridica.

La sfida non è solo idraulica o ecologica, ma democratica e di visione. La proliferazione delle piante, alimentata dai nostri scarti, ci costringe a guardare le conseguenze delle nostre azioni. La soluzione definitiva non sarà mai lo sfalcio perpetuo, ma la costruzione, attraverso strumenti come il Contratto di Fiume, di una nuova e più profonda alleanza tra la comunità umana e la comunità fluviale. Solo governando insieme la complessità potremo trasformare il rischio in risorsa e l’incuria in custodia responsabile.