di Alessandro Pattaro, ingegnere civile idraulico e ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio

Abstract

Il 21 Agosto 2025, un evento meteorologico di eccezionale intensità ha colpito il territorio tra Padova, Mira e Mestre, con precipitazioni che hanno raggiunto i 180 mm in 4 ore, evidenziando ancora una volta la drammatica vulnerabilità idraulica delle aree urbane densamente popolate. Questo articolo analizza le cause strutturali di tali criticità, riconducendole a un modello di sviluppo territoriale insostenibile, esacerbato dagli effetti del surriscaldamento globale di origine antropica. Superando la logica della sola emergenza, si propone un cambio di paradigma verso la resilienza urbana, illustrando modelli di governance partecipata come i Contratti di Fiume e, in particolare, l’esperienza olandese di “Amsterdam Rainproof”. Quest’ultimo viene presentato come un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e cittadini per trasformare la gestione dell’acqua piovana da problema a risorsa, attraverso soluzioni innovative e integrate come infrastrutture verdi, piazze anfibie e tetti acquatici. L’articolo si conclude sottolineando il ruolo fondamentale dei professionisti e della divulgazione, citando l’impegno dello studio ID&A Ingegneria nel promuovere queste buone pratiche per il territorio veneto.

Figura 01 – allagamenti a Mestre del 21 Agosto 2025

Un territorio sotto pressione idraulica

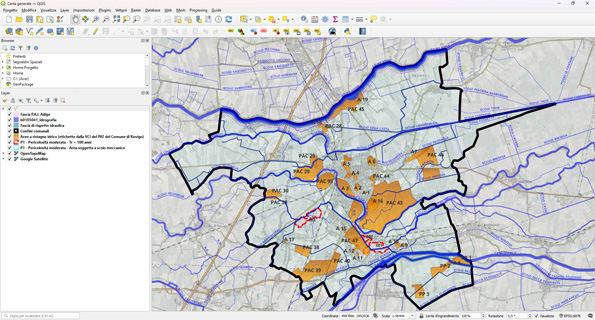

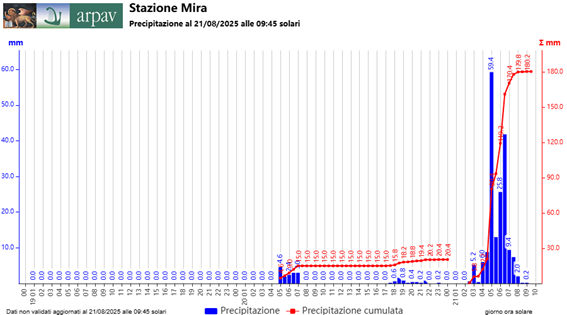

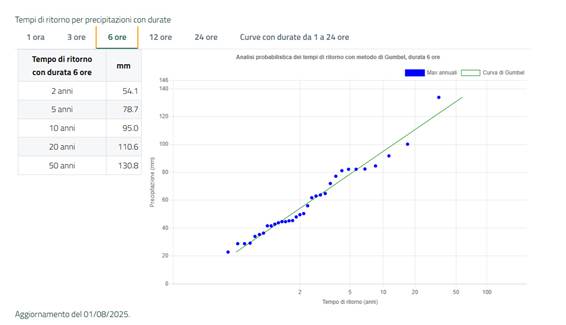

Ogni epoca storica affronta le proprie sfide e la nostra è innegabilmente segnata dall’urgenza delle emergenze ambientali, le cui cause sono prevalentemente antropiche. Il 21 Agosto 2025, questa realtà si è manifestata con violenza nel cuore del Veneto. Precipitazioni intense e localizzate hanno funestato l’area tra Padova e Venezia: a Mira sono stati registrati 180 mm di pioggia in sole 4 ore (un evento con tempo di ritorno stimato di 100 anni), mentre a Mestre (Favaro Veneto) si sono raggiunti i 100 mm in 3 ore (tempo di ritorno di 50 anni).

Figura 02 – precipitazioni a Mira del 21 Agosto 2025

Le conseguenze, soprattutto nell’ambito urbano di Mestre, Marghera, Bissuola, Carpenedo e Favaro Veneto, sono state immediate e devastanti: strade trasformate in fiumi, scantinati e garage allagati, viabilità paralizzata e danni alle attività produttive e all’agricoltura. Questo evento non è un caso isolato, ma l’ultimo di una serie che ha già colpito duramente la terraferma veneziana nel 2006 e il 26 Settembre 2007, dimostrando una fragilità sistemica che non può più essere ignorata.

È evidente che gli strumenti finora adottati, pur importanti, non sono sufficienti. La normativa sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica e il principio di Invarianza Idraulica, introdotti proprio a seguito degli allagamenti del 2007, e la successiva prescrizione dei Piani delle Acque da parte della Provincia di Venezia (sotto l’impulso dell’allora assessore Paolo Dalla Vecchia), rappresentano passi necessari ma non risolutivi. Oggi è indispensabile evolvere da una pianificazione difensiva a una strategia proattiva di resilienza urbana.

Figura 03 – la copertina della pubblicazione dedicata al Piano delle Acque

Le cause strutturali della crisi: antropocene e pianificazione territoriale

Viviamo in un’era geologica che molti scienziati definiscono Antropocene, a significare l’impatto pervasivo delle attività umane sui sistemi planetari. Il surriscaldamento globale non è un “cambiamento climatico” astratto, ma una diretta conseguenza delle nostre azioni. A livello locale, questo fenomeno si manifesta come una “tropicalizzazione climatica”: non un aumento della piovosità media annua, ma un’intensificazione degli eventi estremi, con lunghi periodi di siccità alternati a nubifragi violenti e concentrati.

Tuttavia, attribuire la colpa unicamente al clima sarebbe un errore. La causa primaria dei frequenti allagamenti urbani risiede in un modello di sviluppo insediativo non sostenibile. L’eccessiva impermeabilizzazione del suolo, la tombinatura di fossi e canali, e una gestione frammentata della rete idraulica minore hanno trasformato le nostre città in superfici quasi totalmente sigillate, incapaci di assorbire e gestire l’acqua piovana. L’acqua, elemento essenziale per la vita, diventa così una minaccia, un paradosso che evidenzia il fallimento di una pianificazione poco lungimirante.

A ciò si aggiunge la complessità delle competenze amministrative, un “nodo gordiano” che spesso lascia cittadini e amministratori locali senza interlocutori certi per la manutenzione e la gestione della rete idraulica.

Dalla gestione tradizionale alla governance partecipata

Di fronte all’urgenza, emergono talvolta invocazioni a soluzioni decisioniste, come la provocatoria proposta di un “dittatore idraulico” avanzata dall’eminente prof. Luigi D’Alpaos. Sebbene comprensibili, queste posizioni contrastano con i principi comunitari di partecipazione democratica, sanciti da direttive europee come la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE).

Uno strumento innovativo che incarna questo approccio partecipativo è il Contratto di Fiume. Si tratta di un patto volontario tra enti pubblici, soggetti privati, associazioni e cittadini per la gestione condivisa di un bacino idrografico. Gli obiettivi sono molteplici:

- sicurezza idraulica e mitigazione dei rischi;

- riequilibrio ambientale e valorizzazione paesaggistica;

- uso sostenibile delle risorse;

- diffusione di una nuova “cultura dell’acqua”.

Attraverso un processo che coinvolge attivamente tutti i portatori di interesse, il Contratto di Fiume permette di costruire una visione comune e di rendere più efficaci e sostenibili gli interventi sul territorio, superando i conflitti e promuovendo una responsabilità collettiva.

Il modello ispiratore: Amsterdam Rainproof

Un esempio straordinario di come la resilienza idraulica possa essere costruita dal basso e dall’alto simultaneamente è il progetto Amsterdam Rainproof. Di fronte a sfide simili a quelle del Veneto, la città di Amsterdam ha lanciato una piattaforma che coinvolge istituzioni, aziende e cittadini in uno sforzo comune per rendere la città una “città spugna”, capace di assorbire e gestire anche le piogge più intense.

Figura 04 – pagina illustrativa dell’Amsterdam Rainproof

L’approccio è basato su una combinazione di interventi TOP-DOWN (pianificati dall’amministrazione) e BOTTOM-UP (realizzati dai singoli cittadini). Le soluzioni sono concrete, innovative e spesso multifunzionali:

- tetti verdi: trasformano le coperture degli edifici in sistemi di stoccaggio temporaneo dell’acqua. Un tetto verde, oltre a trattenere la pioggia, migliora l’isolamento termico, mentre un tetto acquatico agisce come un piccolo bacino di laminazione a costi contenuti.

- piazze anfibie multifunzionali: sono spazi pubblici progettati a una quota inferiore rispetto al piano stradale. In condizioni normali, funzionano come campi sportivi, aree gioco o luoghi di incontro. Durante un nubifragio, si allagano in modo controllato, invasando temporaneamente l’acqua piovana in eccesso e alleggerendo la pressione sulla rete fognaria.

Figura 05 – esempi delle soluzioni proposte dall’Amsterdam Rainproof

- fasce di infiltrazione: si tratta di aiuole o strisce verdi depresse, realizzate lungo le strade o negli spazi pubblici, dove l’acqua piovana viene convogliata per essere immagazzinata e infiltrata lentamente nel terreno. La vegetazione presente contribuisce anche a depurare l’acqua.

- arredo urbano intelligente: persino elementi semplici come i dossi anti-velocità possono essere progettati strategicamente per dirigere i flussi d’acqua superficiali verso aree verdi o corpi idrici, proteggendo le zone più vulnerabili.

Il caso della riqualificazione del quartiere Rivierenbuurt ad Amsterdam dimostra l’efficacia di questo approccio integrato, dove la sostituzione delle fognature è diventata l’occasione per una riprogettazione completa dello spazio pubblico in chiave “rainproof”.

Verso una resilienza diffusa: proposte per il territorio veneziano

Il modello di Amsterdam non è una soluzione da copiare, ma una fonte di ispirazione da adattare. I Piani delle Acque del nostro territorio devono evolvere in veri e propri Piani di Resilienza, che integrino le grandi opere idrauliche con una fitta rete di micro-interventi diffusi, sia pubblici, sia privati.

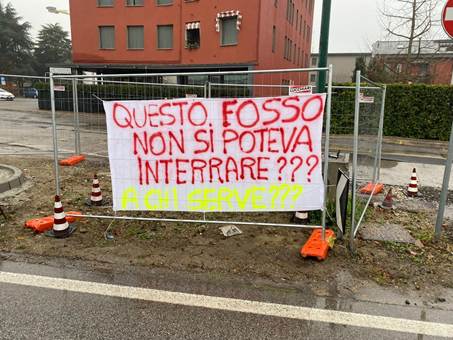

La vera svolta, però, è culturale e richiede il coinvolgimento di tutti. In quest’ottica, campagne di sensibilizzazione come “Adotta un fosso, adotta un tombino” possono giocare un ruolo cruciale, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini alla manutenzione della rete idraulica minuta. La pulizia di caditoie e piccoli canali è un gesto semplice ma fondamentale per garantire l’efficienza del sistema di drenaggio urbano.

Figura 06 – protesta contro i fossi ritenuti inutili a Favaro Veneto

Il ruolo dei professionisti e della divulgazione

La transizione verso città più resilienti non può prescindere dal contributo di professionisti preparati e visionari. È fondamentale studiare le migliori pratiche internazionali, adattarle al contesto locale e divulgarle per creare una consapevolezza diffusa.

In questo senso, va riconosciuto lo sforzo prodotto dallo studio ID&A Ingegneria, che da anni studia e promuove attivamente le buone pratiche di Amsterdam Rainproof attraverso convegni, pubblicazioni e interventi mediatici. L’impegno concreto, come la visita studio condotta ad Amsterdam dall’Ing. Alessandro Pattaro, per osservare direttamente la realizzazione di queste opere, testimonia la volontà di passare dalla teoria alla pratica.

Gli allagamenti del 21 Agosto 2025 non devono essere solo un’altra conta dei danni, ma un catalizzatore per un cambiamento radicale. Costruire città resilienti è la sfida più importante del nostro tempo: una sfida che possiamo vincere solo lavorando insieme.

Figura 07 – una struttura multifunzionale depressa realizzata nel centro di Amsterdam collegata alla rete idraulica di deflusso meteorico